Maria Teresa e' una viticoltrice di Barolo Tradizionalista' e non dimentica mai la liberta'

in giapponese/日本語

La storia della cantina e' cominciata con suo bisnonno, Bartolomeo Mascarello.

Allora, lavoro' nella cooperativa che chiuse nel 1900 e trasmise la conoscenza sulla vinificazione a Giulio Mascarello, il nonno di Maria Teresa. Nel 1917 Giulio apri' la sua cantina della famiglia Mascarello. Siccome Bartolo Mascarello, il padre di Maria Teresa comincio' a guardare il lavoro nella vigna quando aveva 7 o 8 anni, entro' in questo mondo in modo naturale. Bartolo era orgoglioso di essere nato in questa terra con molto valore e decise di continuare a produrre il vino Barolo rispettando la natura.

'' Tutto viene dalla terra.''

Gli attrezzi che utilizza ora sono quelli che usava il nonno. ma, dall'autunno scorso, ha aggiunto anche un po ' di tecnologia:un torchio delicato e lo scambiatore di calore a fascio tubiero per evitare il problema del riscaldamento globale. invece, nell'epoca del padre, si accendeva il riscaldamento per evitare l'eccesso di bassa temperatura.

Inoltre c'e' la macchina di imbottigliamento e etichettatura che e' condivisa con un cugino che fa anche il produttore di vino. In realta' queste macchine si usano solo 2 settimane all'anno.

il serbatoio di cemento e' stato appena pulito nella parte anteriore. bisogna ancora mettere la resina dentro.

Per quanto riguarda la lavorazione del Barolo, appena la fermentazione e' finita, viene lasciato per macerare dai 30 giorni ai 50 giorni dipende dallo stato delle uve. meno tempo per le uve giovani, piu' tempo per le uve mature e sane.

'' sono attenta ogni anno''

L'affinamento nel legno : 9 mesi per i vitigni di Freisa, Dolcetto

2 anni per il vino Langhe Nebbiolo e Barbera

3 anni per il vino Barolo , dopodiche' un anno nella bottiglia

Verso la fine di luglio si comincia l'imbottigliamento e poi, a settembre dell'anno prossimo i vini sono pronti per il mercato.

Rispettando la tradizione italiana, questa cantina fa l'assemblaggio delle uve vendemmiate da quattro vigne. per cui, diventa un'unica tipologia di Barolo.

Secondo la tradizione a Borgogna, invece, viene vinificato ogni cru.

i consumatori apprezzano tanto il vino prodotto da un cru. Quindi, i prezzi sono aumentati.

'' Non ho mai studiato marketing. non e ' il mio lavoro.''

Il vantaggio di usare l'uva di quattro vigne e' questo: per esempio, in un anno molto caldo, la terra di Cannubi soffre molto perche' e' esposta a sud ed e' sabbiosa. ma mescolando quest' uva con le uve delle altre vigne si puo' produrre un vino equilibrato.

Menzione Geografica Aggiuntiva

Considerando il disciplinare dell'etichettatura che e' cambiato dal 2010, prima e' neccessario scrivere il nome del Barolo DOCG, sotto bisogna riportare il nome del comune dove e' stato prodotto e infine il nome della cru.

Nel caso della cantina di Bartolo Mascarello, 3 vigne su 4 sono sotto il comune di Barolo e una vigna e' sotto il comune di La Morra. Essendo due comuni diversi , non si puo' scrivere ne' il nome del comune ne' cru.

Quindi, si scrive solo Barolo.

Prima del 2009, si scriveva il nome di quattro cru: Canubbi, San Lorenzo,Rue' e Rocche di La Morra.

E' una tristezza questa regola perche' si perde la storia del vino e della famiglia.

'' Barique e' una moda del mondo.''

Negli anni 80 c'e' stato il movimento dei Barolo boys, che hanno iniziato a produrre usando la barique. Ai consumatori e' piaciuto questo nuovo metodo e tanti vinicoltori hanno seguito questo modo di produrre il Barolo.

Ora nel 2017, si sta tornando al modo tradizionale.

'' non ho mai cambiato idea di essere tradizionalista'. La tradizione e' una storia di cultura e esperienza''

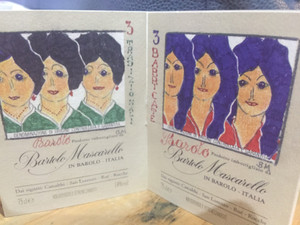

Come sono nate le etichette della cantina

In fondo alla cantina sono conservati i vini di ogni annata. l'annata del 1955 e' la piu' vecchia.

una altra storia interesantissima e' quella sulle etichette originali fatte da Bartolo Mascarello. quando lui aveva 65 anni, non poteva lavorare per un problema fisico. Allora come passatempo, ha iniziato a disegnare le etichette delle bottiglie. Pensava che fosse come un gioco, invece sono diventate famose perche' tante persone volevano collezionare le sue etichette.

Ora le etichette originali sono conservate nella cantina, si vendono solo le copie in numero limitato. Bartolo era una persona scherzoza e ironica. Tutta la famiglia aveva questo carattere. Lo si puo' capire quando si parla con Maria Teresa.

'' una piccola azienda ci permette di parlare liberamente su quello che pensiamo anche sui politici.''

Invece in una grande azienda non si puo' perche' sarebbe un problema per la vendita dei vini. Ci basta avere i clienti che ci apprezzano, non vogliamo ingrandirci.

l'etichetta famosa e' [NO BARRIQUE NO BERLUSCONI] infatti nessun amico di Berlusconi prende i nostri vini.

Durante l'intervista e' venuto per caso un signore senza prendere appuntamento. Ha detto che era gia' venuto due anni fa. poi, ha iniziato a parlare dei bei ricordi d'infanzia quando viveva a Barolo. Il paese e'cambiato completamente. Prima tutte le famiglie pranzavano fuori la domenica, cosi lui ha conosciuto la famiglia Mascarello. Fortunatamente ha potuto comprare qualche bottiglia.

E' stata una coincidenza interessante perche' avevamo appena finito di parlare dei clienti ai quali piacciono i nostri vini.

'' Anche i clienti hanno una storia.''

Altre due etichette che mi sono piaciute rappresentano delle donne.

l'etichetta a sinistra mostra delle donne con un aspetto tradizionale vestite in modo classico con poco trucco. l'etichetta di destra invece, rappresenta delle donne moderne e truccate.

Bartolo Mascarello ha voluto giocare con il concetto di trucco e macchia della barrique. infatti, Bartolo dice che se un vino viene macerato in una barrique si macchia. quindi, le donne sull'etichetta di sinistra sono senza trucco come il vino e' senza macchia. Mentre, le altre donne hanno il trucco che rappresenta la macchia del vino prodotto in barrique.

Vorrei parlare anche dell'ufficio perche' e' un ambiente molto artistico con oggetti d'arte e foto di famiglia.

Suo padre Bartolo e' mancato nel 2005. Ogni tanto lei si sente sola. Soprattutto quando ci sono dei problemi con la natura, ad esempio la grandine o il freddo; Maria Teresa parla con il padre che e' sempre nel suo cuore.

Nel 2002 e nel 2016 c'e' stata una forte grandinata. Anche il 2014 e' stato un anno abbastanza difficile.

Dopo abbiamo assaggiato i vini.

Lange Nebbiolo del 2014 e' fruttato, giovane, fresco per l'acidita', meno alcolico. Maria Teresa , assaggiandolo,mi ha spiegato che il 2014 e' stato come una cattiva madre oppure un figlio monello. comunque le piace molto il vino del 2014 perche' e' riuscita a fare un vino molto fresco dopo tanta fatica.

'' La bevibilita' e' importante. ''

il Barolo del 2012:e' stata un' annata con un clima regolare. Il vino ha tannini delicati e e' molto fine e elegante. Il vino e' fruttato con sentori di prugna e floreale con sentori di viola. Inoltre si avverte il sapore di sottobosco, si sentono anche delle spezie: liquirizia e cacao.

Maria Teresa mi ha portato alla vigna, per mia richiesta, nonostante fosse molto impegnata.

Quest'anno la vigna ha compiuto 70 anni circa. Considerando il ciclo della vigna, una delle loro vigne, la vigna di San Lorenzo, ha bisogno di 2 anni di riposo.

Per caso, ha potuto prendere una parte della vigna Bussia con le cui uve hanno fatto l'assemblaggio sostituendo le uve della vigna di San Lorenzo. Di conseguenza, il vino del 2015 ha l'analisi sensoriale organolettica diversa dall'annata precedente.

Ci sono circa 5 ettari di vigna che sono divisi in Cannubi, San Lorenzo, Rue' nel comune di Barolo e Rocche di Annuziata nel comune di La Morra.

La casa nativa si trova nella zona di La Morra(frazione di Annunziata) in cui ora i cugini producono i vini.

La loro produzione ha circa 15.000-20.000 bottiglie di Barolo, 2 o 3.000 bottiglie di Langhe Nebbiolo, ecc. i vitigni coltivati sono Nebbiolo, Dolcetto, Freisa e Barbera.

’’una sorpresa ogni vendemmia''

Di solito, a meta' Settembre viene raccolto il Dolcetto, e poi la Freisa, la Barbera , per ultimo il Nebbiolo.

In questi 15 anni, i cambiamenti climatici sono aumentati e non si possono prevedere.

Siamo andate alla vigna di Cannubi che e' esposta a sud e il terreno e' sabbioso. questo terreno soffre per l'eccesso di caldo.

Maria Teresa e' molto magra ma cammina velocemente saltellando. la vigna sembra una collina dolce ma in realta' la pendenza e' elevata. A un certo punto, lei ha raccontato una storia di cru Cannubi.

il Cannubi e' il migliore cru di Barolo e e' conosciuto in tutto il mondo. il prodottore Marchesi di Barolo ha le vigne intorno al cru Cannubi originale. quindi ha fatto una causa per poter usare il nome di Cannubi.

Dopo qualche causa ha vinto. ora puo' usare il termine Cannubi anche per le vigne nei dintorni. per i consumatori giapponesi sara' difficile distinguere tra Cannubi originale e cru vicine leggendo solo l'etichetta.

e' una vigna naturale e usano un ramo di salice per legare la vite.

la forma della vigna e' fatta come un anfiteatro esposto a sud.

ho visto che Maria Teresa e' una donna molto dolce nonostante faccia un lavoro abbastanza duro. mi ha fatto vedere la mimosa, i fiori erano giallo brillante.

data della visita: 30 Marzo 2017

Kyoko Matsuyama

direttrice di IVS Japan, Ente Vini italiani Sommeliere e

della scuola LCI lingua cultura Italiana.