アルバのトリュフ祭りが今年も始まりました。2021年にUNESCO世界遺産に登録されたことからより注目されているイベントです。

トリュフといっても秋に採れるのはとりわけ高級白トリュフです。サマートリュフは黒トリュフでより安価で、10月~11月に採れる白トリュフは少量で香りが素晴らしいのです。

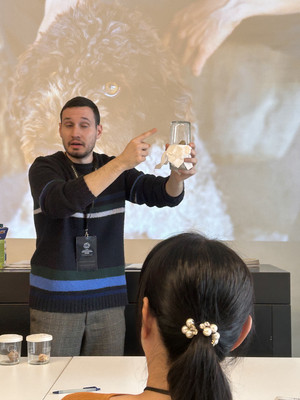

今回、白トリュフがどのように評価されるのか、その感覚分析講座に参加してみました。

【香りの取り方】

トリュフ感覚分析用容器:容器はガラス製で、蓋はシリコン製でいくつか穴が開いています。

片手で持ち、鼻に近づけ、人差し指で蓋をトントンと3回叩きます。そしてすぐに鼻から遠ざけます。

これを3回ほど行います。

【白トリュフのクオリティーはどのくらい持続するの?】

たった3日間だそうです。4日目からクオリティーは落ちていきます。フレッシュトリュフは86%が水分なので、劣化は早いのです。

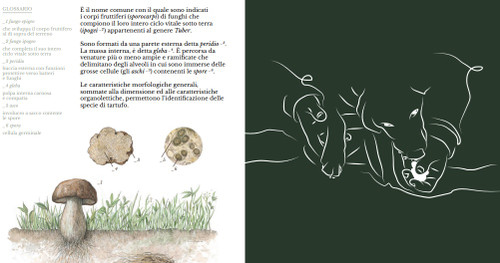

【トリュフとは?】

スポロカルプ(sporocarp)といって、樫などの木の根に共生(SYMBIOSIS)する地下生菌(hypogeous) の一種。

つまり一般的なキノコは地上で生育しますが、トリュフは地下で育つキノコなのです。

【白トリュフuber magnatumの香りの根源】

ビスメタンbis metiltio metano というニンニク臭だそうです。

【感覚分析について】

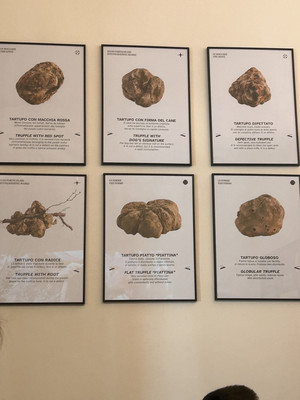

1.ワインと一緒でまず視覚検査から始めます。 VISTA

≪色≫ 白っぽい1点→→→ 黒っぽい9点 ※中間色の4-5点が良い

≪形状≫ 平たい 1点→→→ 丸い9点 ※品質には関係なく、値段に反映するポイント

≪表面≫ 滑らか1点→→→ 凸凹 9点 ※5-6点が良い

≪サイズ≫ 小さい1点→→→ 大きい 9点 ※50-60g位がベスト、

≪清潔さ≫ 1点→→→きれい 9点 ※泥などが付いているとそれも重さに含まれてしまう

≪完全性≫ 割れ 1点→→→完全な形 9点 ※割れていると価格は安くなり、中が見えて明確なのでお得でしょう

2.次に触感! TATTO

≪CONSISTENZA:硬さ≫ スポンジ状1点→→→硬い9点 ※7-9点がよい

判定者は朝、2本の指で押して確かめるそうです、スポンジ状になっていてはダメ。

≪快適さ≫ べたべたしていてはダメ。

3.いよいよ香り! OLFATTO

≪INTENSITA’ 悪臭の濃度≫ 靴下、アンモニア、チーズなどの悪臭 1点→→→9点 ※1点が良い

≪発酵臭≫ ブロッコリー、カリフラワーの臭い 1点→→→9点 ※1点が良い

≪きのこ≫ フレッシュなマッシュルーム臭が少しが良い 1点→→→9点 ※1ー3点が良い

≪ハチミツ≫ 少しがよい 1点→→→9点 ※1ー3点が良い

≪干し草≫ 干し草の香り 1点→→→コケ臭 9点 ※1ー3点が良い

≪ガーリック≫ 少し 1点→→→ 9点 ※1ー3点が良い

【土地によってトリュフの香りは異なる!】

アルバのトリュフが重宝されるのは、マッシュルーム、ガーリック、ハチミツの香りが優しくすることでアロマが豊かなことだそうです。

例えばモリーゼ州のトリュフは サフランやカレーの香り

カンパーニア州はリコリス(カンゾウ)の香り

ウンブリア州はガーリック臭が強め とそれぞれ特徴があるようです。

【トリュフができる木の種類は? 】

オーク(樫)やポプラが主流です。

【土壌は】

アルカリ性土壌、シルト(砂と粘土の間位の粒子)、石灰岩

【トリュフ・ハンター TRIFULAU にはトリュフ犬】

トリュフを「掘り出す」人、トリフラウ(トリュフハンター)は、鋭い嗅覚を持ち、この香りを嗅ぎわける訓練を受けた犬の助けが必要です。

トリフラウになるには、試験を受け、年会費を支払います。トリュフの種類ごとに収集カレンダーがあります。森の中で、掘り起こした土を元通りに戻すことは非常に重要です。

また来年もそこで見つけられる可能性が高いので、トリフラウはしっかりメモしておきます。但し他の人には分からないようにしておきます。

寒くなるとトリュフはより地下深いところで胞子作りに集中します。20cm~1mと言われます。

犬の嗅覚は人間の40万倍といわれ、地下70cmまで嗅覚検知ができるそうです。

【どんな犬種がトリュフ犬に向いているのでしょうか?】

トリュフ犬のトレーニングには4年を費やします。

ポインターなどいくつか向いている犬種があるようです。

ちなみに豚も雄豚のフェロモン臭に似ていることから探すことはできるそうですが、どうしても食べてしまうようで、やはり犬が適しているそうです。

【白トリュフと相性の良い食材】

バター、ジャガイモ、卵黄 ととても合います。ですから、ココットにマッシュポテト、バター、卵黄を加えてオーブン焼きにしただけのシンプルな料理に白トリュフを掛けると風味をより引き立たせます。と話していましたが、贅沢な一品ですね。

【簡単に作れるトリュフオイル 】※もしトリュフが手に入ったらですが(^^)

エキストラバージンオリーブオイルではなく、ヒマワリオイルなど香りの余りないものが良いそうです。

グラスにオイルを入れ、キッチンペーパーで蓋をして輪ゴムで止めます。

その上にトリュフを乗せ、上からグラスを逆さにして蓋のように乗せ、香りを封じ込めます。

2日ほどすれば、オイルに香りが移ってトリュフオイルの出来上がり、という訳です。

この手法はオイルをチョコレートに変えれば、トリュフチョコレート、卵にかえればトリュフ卵?といろんな食材に適応できます。

【トリュフの保存方法】

キッチンペーパーで包んで、タッパーなどの密閉容器に入れて冷蔵庫(2-3℃)で保存します。

但し、キッチンペーパーは毎日替えることが必要だそうです。

【トリュフの生育サイクルとは?】

トリュフと樹木は根っこで繋がっています。菌根(MYCRORAHIZA)は、樹木の末端細根の先端に巻き付き、菌糸(HYPHAE)という分岐した管状の糸状体が広がって連なり、一種の結合体を形成します。この菌糸の広がりを通して、樹木は菌類に様々な栄養源を提供し、その代わりに水とミネラル塩を受け取ります。多くの菌糸がさらに分岐し、栄養分を求めて土壌に枝を伸ばします。

環境条件が整うと、複数の菌糸が接合して子実体を形成し、胞子が付着します。胞子が発芽すると、新たな菌糸体を形成します。トリュフは地下なので気流を利用して胞子を拡散させることができません。その代わりに、進化の過程で強い匂いが閉じ込められ、胞子が成熟した時にのみこの匂いを放ちます。この匂いで昆虫や哺乳類を惹きつけ、胞子を拡散しているのです。

tutte_le_stagioni_del_tartufo.pdfをダウンロード

2025.10 ALBAートリュフ祭り